| Natureduca - Portal educativo de ciencia y cultura |

Cinematografía

HISTORIA

El cine europeo de los 20

Fuente: Recursos educativos del Mº de Educación de España (Licencia Creative Commons)

os movimientos artísticos que se proyectan en

la Europa de los años veinte influyen de manera determinante en el

cine. Desde diversas perspectivas y en casi todos los países,

directores jóvenes y con grandes ideas teóricas y creativas, ofrecen

un buen conjunto de películas que dejarán profunda huellas en las

generaciones posteriores.

os movimientos artísticos que se proyectan en

la Europa de los años veinte influyen de manera determinante en el

cine. Desde diversas perspectivas y en casi todos los países,

directores jóvenes y con grandes ideas teóricas y creativas, ofrecen

un buen conjunto de películas que dejarán profunda huellas en las

generaciones posteriores.

Los directores franceses asumen, además de sus películas, un compromiso teórico fundamental impulsando cine-clubs (Louis Delluc funda el primero en 1920), publicando algunos libros (Jean Epstein firma en 1921 "Buenos días, cine", en el que habla de las posibilidades creativas de la cámara y otros recursos expresivos) y desarrollando nuevas fórmulas narrativas que se anticipan en el tiempo al cine espectáculo (Abel Gance rueda Napoleón, 1927; película que ofrece diversas innovaciones técnicas, entre otras la pantalla múltiple, anticipo del sistema Cinerama). Son años dominados también por el futurismo (Fernand Léger o Many Ray) y el surrealismo de Germaine Dulac, Luis Buñuel y Salvador Dalí.

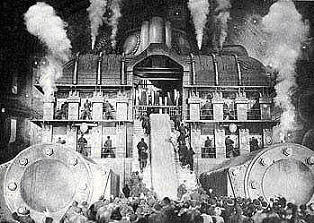

Los alemanes disponen de recursos importantes (propiciados por la productora UFA) y abordan películas de diversa consideración a partir de proyectos dirigidos por Ernst Lubitsch, Friedrich W. Murnau ( Nosferatu el vampiro, 1922; Fausto, 1926), Fritz Lang (Las tres luces, 1921; Metrópolis, 1926) y George W. Pabst (La calle sin alegría, 1925), a caballo del cine comercial, de gran espectáculo, y el más intimista, sustentado por el expresionismo y la puesta en escena impulsada por el Kammerspielfilm, y las aportaciones realistas y melodramáticas de la Nueva Objetividad.

Metrópolis

Antes de la película La pasión de Juana de Arco, dirigida por Dreyer, Cecil B. De Mille había dirigido su Juana de Arco (1916), con una excelente interpretación de Geraldine Farrar. Después la historia de la santa de Orleáns fue interpretada por Ingrid Bergman (Juana de Arco, 1948, de Victor Fleming), por Jean Seberg (Saint Joan, 1957, Otto Preminger), Florence Carrez (Le proces de Jeann d’Arc, 1961, Robert Bresson) y por Milla Jovovich (Juana de Arco, 1999, de Luc Besson), entre otras, además de ser recogida en varias serie de televisión.

En otras cinematografías, las aportaciones individuales alcanzaron desigual fortuna. El cine italiano después el éxito conseguido con las grandes producciones históricas de la década anterior —un modelo denominado peplum entre los referentes cinematográficos- sólo logra un cierta representatividad gracias a la presencia en sus producciones de ciertas actrices como Francesca Bertini o Lyda Borelli.

El Napoleón del francés Abel Gance, además de contar con algunos trucos realizados por el español Segundo de Chomón, es la propuesta más atrevida para el cine de finales de los años veinte. Sobre todo, porque el espectador tenía que seguir la acción que se desarrollaba en la tres partes en que fragmentaba la imagen en la pantalla y, en algunos casos, la multiplicaba.

El drama nórdico se sostiene en las películas de los suecos Victor Sjöström (La carreta fantasma, 1920) y Mauritz Stiller (La expiación de Gösta Berling, 1923), directores que marcharán a trabajar a Hollywood durante esta década, y en la del danés Carl Theodor Dreyer, que firmará una de las películas más importantes de estos años: La pasión de Juana de Arco (1928).

La pasión de Juana de Arco